Wie ich zu „meiner“ Röhre kam

Anfang der 80er Jahre, an einer Haltestelle meiner Heimatstadt Wuppertal, natürlich einer Schwebebahnhaltestelle: meine Erstbegegnung mit einer 807er-Röhre, es war innerhalb von Sekunden geschehen. Was da ein damaliger lokaler HiFi-Guru und High-End- Händler aus der Tasche zog, war eine rotschwarze Verpackung, auf der „RSD-Elektronik“ und „QE06/50 = 807“ stand. Darin befand sich eine, wie ich fand, wunderschöne Röhre mit geschwungenem Glaskolben und obenliegendem Anodenanschluss. Sie wirkte gleichzeitig robust und elegant. Das gute Stück musste sofort untersucht werden! Zu Hause angekommen, zeigte ein kurzer Blick ins Valvo-Handbuch Spezialröhren III, dass es sich um eine „Bündeltetrode zur Verwendung als HF- und NF-Verstärker und Oszillator“ handelte. Eine kleine Senderöhre also. Natürlich hielt ich die QE06/50 für eine deutsche Erfindung und die 807 für eine dreiste amerikanische Kopie! Laut Tabelle war diese Röhre geeignet, im NF-Betrieb als Push-Pull-Paar von 15 Watt Triodenbetrieb in rein Class A bis hin zu 120 Watt im AB2-Betrieb so ziemlich alles zu können, was mir interessant schien. Außerdem waren die moderate Heizleistung von 6,3 Volt/0,9 Ampere sowie die indirekte Heizung – im Gegensatz zu vielen anderen Senderöhren – gut zu beherrschen.

Was macht man folglich als ziemlich mittelloser E-Technik-Student, der sich bis dahin mit Reparaturen von Röhrengeräten (u. a. Leak, Quad, Radford, K+H, Fisher etc.) und dem Bau kleiner Zwei-Wege-Lautsprecher über Wasser gehalten hat? Genau – obwohl man bei der Röhrengeräte-„Entwicklung“ noch nicht über das Stadium eines kleinen, netten MM-Phonopreamps namens „Schmendrick“ hinausgekommen war, plant man gleich den Bau einer Dual-Mono-Senderöhren-Endstufe mit zweimal 50 Watt. Natürlich weitestgehend elkoloser Aufbau, selbst entwickelte Netztrafos und Ausgangsübertrager und so weiter …

Selbstüberschätzung, jugendlicher Leichtsinn? Klar, aber Glück gehabt, es klappte alles. Meinem Freund Jörg bin ich heute noch dankbar, dass er sagte: „Wenn Du sie baust, kaufe ich sie!“ Was er auch tat – ohne sie gehört zu haben. Viele Jahre später bekam ich meine erste „richtige“ Endstufe zurück. Noch heute tut das Gerät klaglos bei uns in der Lautsprecher-Endkontrolle seinen Dienst, circa alle zehn Jahre gibt es mal einen Satz neue 807er.

Und der Klang?

Er unterschied sich auf merkwürdige Weise von dem der anderen Röhrenkonzepte, die mir damals bekannt waren. Anstatt des bei Röhrenverstärkern eher typischen „warmen“, weichen und an den Bereichsenden oft etwas unkontrollierten Klangbildes mit „großer“ Räumlichkeit war der „807-Sound“ praktisch keiner: Die Endstufe klang auffällig unauffällig, das heißt ohne die typischen Merkmale, die viele EL34- oder KT88-Verstärker damals aufwiesen, aber auch nicht kühl und „eckig“ wie manche Transistorverstärker aus jener Zeit. Dabei war der 807-Klang für mich sehr fein und subtil, gepaart mit exzellentem Timing; besonders für meinen geliebten Jazz sehr wichtig!

Während ich damals der Meinung war, den bekannten Endröhren EL34, EL84, KT66/88, 6L6 usw. bestimmte Klangeigenschaften zuordnen zu können, gelang mir dies bei der 807 nicht, eigentlich bis heute nicht. Die hauptsächliche Kritik, als ich dann Mitte der 80er Jahre mit meinem damaligen Partner Winfried Kücke begann, Endstufen mit 807er-Röhren in Serie zu produzieren, war, dass diese eigentlich nicht wie typische Röhrenverstärker klängen. Ich habe das immer als Kompliment genommen – schließlich wollte ich keinen „Röhren“- oder „Transistorsound“, sondern ehrliche Musikreproduktion.

Als Winfried Kücke und ich 1992 unsere Kooperation bei Music Components beendeten, entwickelte ich als erstes Produkt unter eigenem Namen die LC-807-Endstufe, einen 25-Watt-Class-A-Triodenmonoblock. Die Bezeichnung LC stand für „Low Cost“, denn sie kostete im simplen Industriestandardgehäuse nur 3000 DM pro Paar, war aber trotzdem komplett „made in Germany“, elkolos aufgebaut und mit handgefertigten Netztrafos sowie mit Ausgangsübertragern aus Wuppertal bestückt. Sie wurde ein großer Erfolg: In den ersten Jahren konnten wir gar nicht so viele Geräte bauen, wie verlangt wurden.

Bestückt waren die ersten Generationen mit einer ITT 5B/254A-Variante der 807, einer britischen Militär-Röhre, nahezu unzerstörbar und damals noch in großen Mengen verfügbar. Auf besonderen Wunsch lieferten wir auch die in den 90er Jahren noch gut verfügbaren Original-RCA-807JAN. Original? Richtig!

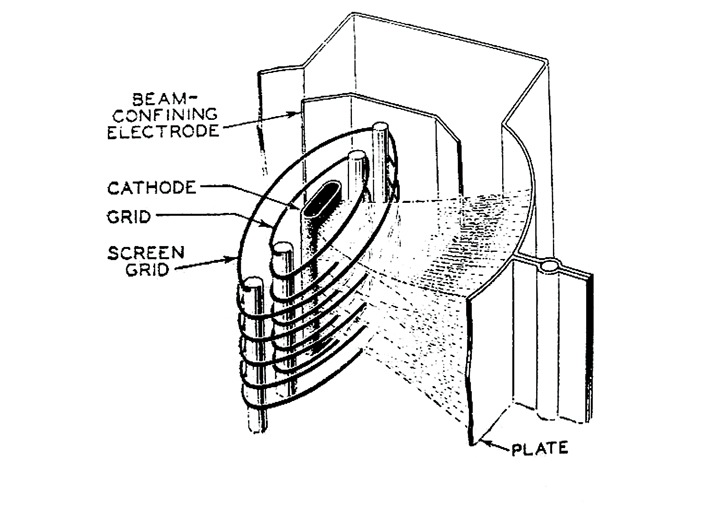

Ich hatte zehn Jahre zuvor in meiner jugendlichen Unwissenheit angenommen, die Röhre sei eine deutsche Entwicklung, hatten doch die ersten Exemplare, die ich in Händen hielt, mit „QE06/50“ eine deutsche Senderöhrenbezeichnung. Aber weit gefehlt! Die technischen Grundlagen dieser Röhre liegen nämlich genau genommen in England: Dort wurde in den frühen 30er Jahren das Prinzip der KT- Röhre, der „Kinkless-Tetrode“ erdacht. Man wollte damit eine Röhre entwickeln, die leistungsfähiger und rückwirkungsfreier als eine Triode war, aber den lästigen Kennlinien „Knick“ der Tetrode nicht aufwies. Das gelang grob gesagt dadurch, dass in den Weg der Elektronen von der Kathode über die Gitter 1 und 2 zur Anode nicht das in der Pentode vorhandene Gitter 3 (das so genannte „Bremsgitter“) eingebaut wurde, sondern zwischen Gitter 2 und der Anode so genannte Strahlleitbleche eingefügt wurden. Diese erzeugten durch geschicktes „Bündeln“ des Elektronenstrahls eine so genannte „Raumladung“, eine Elektronenwolke zwischen dem Gitter 2 und der Anode, die auf elegante Weise das Gitter 3 der Pentode überflüssig machte und den Kennlinien-Knick ausbügelte. Deshalb auch die drei Bezeichnungen: „Kinkless Tetrode“ (KT) (engl.), „Bündeltetrode“ (dt.) und „Beam Power Tetrode“ (US-amerikanisch). Die Grundlagen für diese Entwicklung, speziell die Optimierung der Abstände zwischen den Gittern 1 und 2 und der Anode, lieferte bis 1935 J. Owen Harries von der Hivac Co. Ltd. Die weitere Verbesserung bis zum endgültigen Design gelang den EMI-Ingenieuren Cabot Bull und Sidney Rodda durch Einfügen der oben erwähnten Strahlleitbleche 1936. Das Ganze in Tiefe und Breite mathematisch und physikalisch korrekt zu beschreiben, sprengt den Rahmen dieses Artikels bei weitem, deshalb für tiefer Interessierte hier nur der Hinweis auf die „alte“ Fachliteratur z.B. von G.E.C. und RCA.

Nachdem die Briten bei M-O Valve dieses Konzept technisch ausgearbeitet hatten, schien es ihnen jedoch zu aufwendig in der produktionstechnischen Realisierung und fraglich bezüglich des Vermarktungserfolges. Aber immerhin hatte man die europäischen Pentodenpatente der Philips erfolgreich umgangen. Als Konsequenz dieser Einschätzung vergab man Lizenzen zur Fertigung von Bündeltetroden an die RCA in den USA. Die RCA entwickelte daraus sehr schnell zunächst die 6L6 als Oktalröhre mit untenliegender Anode (1936) und daraus dann 1937/38 die 807 als Senderöhre. Sie hatte eine obenliegende Anode, einen fünfpoligen Sockel und war der Anwendung entsprechend hochfrequenztauglich. Beide Röhrentypen waren überaus erfolgreich, die 807 ganz besonders in zivilen und militärischen Funkeinrichtungen.

Nachdem die Briten bei M-O Valve dieses Konzept technisch ausgearbeitet hatten, schien es ihnen jedoch zu aufwendig in der produktionstechnischen Realisierung und fraglich bezüglich des Vermarktungserfolges. Aber immerhin hatte man die europäischen Pentodenpatente der Philips erfolgreich umgangen. Als Konsequenz dieser Einschätzung vergab man Lizenzen zur Fertigung von Bündeltetroden an die RCA in den USA. Die RCA entwickelte daraus sehr schnell zunächst die 6L6 als Oktalröhre mit untenliegender Anode (1936) und daraus dann 1937/38 die 807 als Senderöhre. Sie hatte eine obenliegende Anode, einen fünfpoligen Sockel und war der Anwendung entsprechend hochfrequenztauglich. Beide Röhrentypen waren überaus erfolgreich, die 807 ganz besonders in zivilen und militärischen Funkeinrichtungen.

Ich persönlich glaube, dass die besonders guten Audio-Eigenschaften der 807 natürlich mit dem Beam-Power-Prinzip, aber eben auch mit ihrem schnörkellosen und impulsfesten Aufbau zu tun haben.

Eine KT66 oder KT88 erzeugen ein „anderes“ Klangbild, obwohl sie auch Bündeltetroden sind. Sie haben Oktalsockel und eine untenliegende Anode. Andere Röhren wie die EL504/509-Familie besitzen zwar als Zeilenendröhren auch obenliegende Anoden und sind sehr spannungsfest, klingen aber ganz anders, wie wir in ansonsten vergleichbaren Aufbauten bei Music Components herausfanden. Ein gewisser Roland Kraft (ja, genau der!) testete 1988 unsere Zweimal-50-Watt-Endstufe und 1990 die „kleine“ Zweimal-30-Watt- Endstufe, jeweils mit gutem Fazit. Beide waren Push-Pull-807-Designs. Heute baut meine Firma, immer noch alles „handmade in Germany“ (bis auf die 807er-Röhre selbst, leider!), vier verschiedene Modelle der LC807- Monoblöcke mit Leistungen von 25 bis 200 Watt pro Kanal.

Und die Röhrenbeschaffung? Schließlich altert auch eine 807 einmal. Nun, in Form von NOS-Ware sind noch größere Bestände russischer Röhren vorhanden, auch nordamerikanische (z. B. RCA) sind noch erhältlich. Da es kaum andere HiFi-Hersteller gibt, die in Serie 807-Verstärker herstellen, und wir noch einige Lagerbestände haben, werden wir wohl noch lange über die Runden kommen.

Ein erster Versuch, in den 90er Jahren in Fernost eine eigene, langlebige 807 fertigen zu lassen, scheiterte allerdings: Wir gaben eine sehr solide und gut klingende Ferranti CV124, eine englisch-russische Koproduktion, als

Musterröhre vor und erhielten einige Monate später tatsächlich eine kleine Kiste mit 25 Musterröhren: Sie hatten geringe Toleranzen, klangen sehr gut – eben typisch 807 – und waren ordentlich aufgebaut. Diese unterzog ich dann einem Stress-Dauertest, der anderthalb Jahren Volllast entsprach. Alles funktionierte. Dann kamen die ersten 1000 Stück an, die Kunden waren zunächst begeistert von Klang und Preis. Aber nach zwei bis drei Jahren häuften sich die Ausfälle und wir mussten alle durch russische 807er oder durch RCAs ersetzen. Ich bin aber sicher, dass wir beim nächsten Versuch erfolgreicher sein werden. Denn schließlich möchte ich bis zum Ende meiner Tätigkeit mit dieser tollen Röhre arbeiten !

Dieser Artikel ist auch im Hifi-Tunes Röhrenbuch erschienen.